フリーランスのウェブデザイナーとして活動を始めてから、日々この分野の奥深さを実感しています。

最初は「自分のプロフィールサイトを作りたい」という想いからこの道に入りましたが、実務を重ねる中で、ウェブデザインとは見た目の美しさだけでなく、ユーザーにとっての使いやすさ、情報の伝わりやすさ、SEOやアクセシビリティといった多面的な要素が複雑に絡み合う、戦略的な設計であることに気づきました。

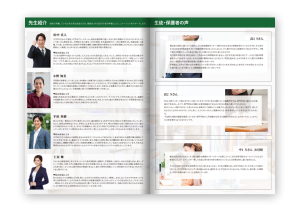

スマートフォンやタブレットの普及により、今やレスポンシブ対応は当たり前。ページの表示速度や導線設計なども成果に直結するため、常にユーザー体験(UX)を第一に考えた設計が求められます。また、クライアントとの対話を通じて、企業やサービスが本当に伝えたい価値を正確に汲み取り、ウェブ上で魅力的に表現することも私たちの役割です。

今の時代、効果的なウェブサイトは企業や個人が社会とつながる上で不可欠な存在であり、ウェブ制作は単なる「作業」ではなく、「価値を創造する仕事」だと確信しています。

私なりの「ウェブデザインの基本」

私が考えるウェブデザインの基本は、「目的の明確化」「ターゲットの設定」「ユーザビリティの追求」の3点に集約されます。

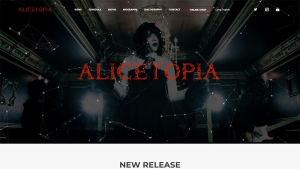

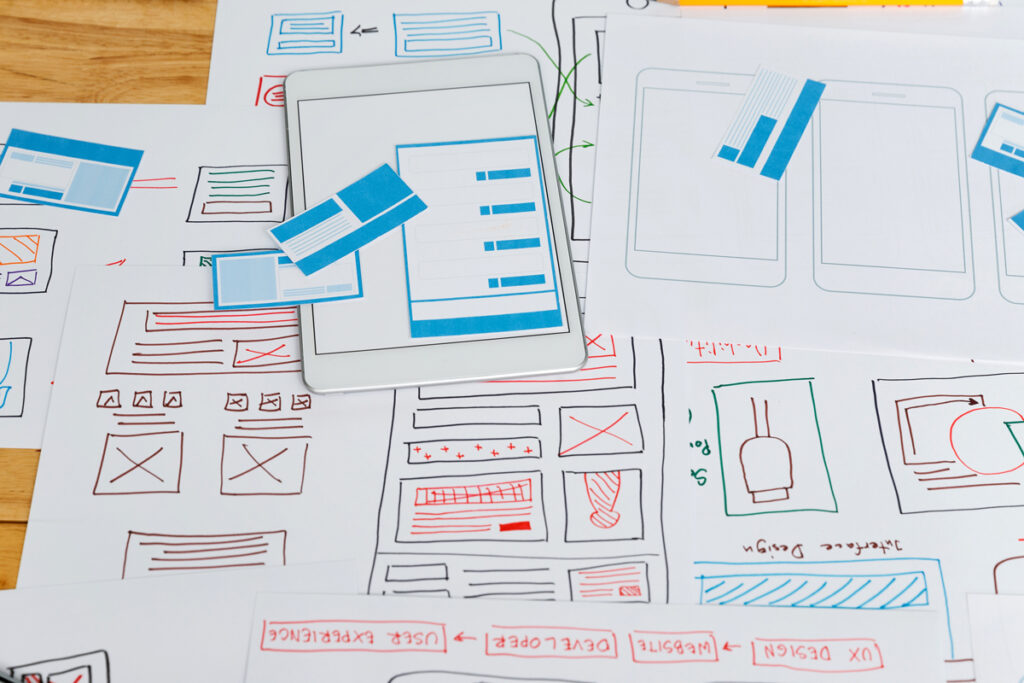

ウェブ制作を始める際には、まずそのサイトが何を達成したいのか、誰に向けて情報を発信するのかを明確にし、それに応じた設計を行います。例えば、企業サイトであれば信頼感やブランドの訴求、ECサイトであれば購入までのスムーズな導線設計が重要です。私はクライアントの要望をベースにしながらも、ターゲットユーザーにとってストレスのない構成や視覚設計を意識し、ワイヤーフレームを用いた構成の可視化、統一感のある配色やフォント設計を行っています。

特にWordPressを活用した制作が多く、更新性・拡張性を重視した構築が可能です。加えて、HTML・CSS・JavaScriptの知識を活かして動きのある要素を加えたり、Adobe Illustratorなどのツールで効率的なデザイン設計を進めています。さらに、SEOやアクセシビリティにも配慮し、検索ユーザーが必要な情報にすぐにたどり着けるよう、ユーザー視点で細部まで設計することが、プロのウェブデザイナーとしての責任だと実感しています。

紙デザインとの違い

紙媒体のデザイン経験もある私にとって、ウェブデザインとの最大の違いは、その「動的性」と「柔軟性」にあります。紙は一度印刷されれば修正が効かず、色はCMYK、サイズやレイアウトも物理的制約を受けます。しかしウェブ制作では、公開後の更新や改善が容易であり、運用と改善のサイクルを回すことが基本です。

また、ウェブデザインではRGBカラーや解像度の違いを考慮しつつ、スマートフォン・タブレット・PCなど、多様なデバイス環境に対応する「レスポンシブデザイン」の知識と実装力が求められます。私が初めてスマートフォン対応サイトを制作したとき、PCでの美しい構成が小さな画面ではまったく機能せず、文字サイズ・ボタン配置・導線の最適化といった課題に直面しました。

さらに、紙のレイアウトでは「Z型」の視線誘導が一般的ですが、ウェブでは「F型」や縦スクロールを意識した設計が求められ、ユーザーの行動と視線を分析する力が必要です。加えて、ウェブはユーザーとの双方向性が前提にあり、ボタンのホバー効果やスクロールアニメーション、フォームのインタラクションなど、動的な要素を通じてユーザー体験(UX)を高める設計が重要です。こうした点で、紙とは異なる発想と技術が不可欠であり、私は案件ごとにそれらを柔軟に取り入れることで成果を積み上げてきました。

まとめ

ウェブデザインやウェブ制作の現場では、単に視覚的な美しさを追求するだけでなく、ユーザーの目的達成をいかにサポートするかという戦略的視点が欠かせません。私自身、フリーランスとして多くのプロジェクトに関わる中で、クライアントの要望を深く理解し、ターゲットに届く表現や導線を丁寧に設計することの重要性を痛感してきました。

さらに、HTMLやCSS、JavaScriptといった技術の習得だけでなく、WordPressをはじめとするCMSの扱いや、デザインツールにも柔軟に対応する力が求められます。新しい技術やトレンドは日々進化しており、それらを積極的に学び、実務に反映する姿勢が、より良い成果につながると考えます。

また、クライアントとの円滑なコミュニケーションも成功の鍵です。専門用語をかみ砕いて説明したり、デザインの意図を丁寧に伝えたりすることで、信頼関係が築かれ、プロジェクトの精度も高まります。これからウェブ制作に関わる方には、基礎を大切にしながら、柔軟な発想とユーザー視点を持ち続けてほしいと思います。私も引き続き、常に学び続けながら、時代に合った最良のウェブ体験を提供できるよう努めてまいります。