現在のAIが得意なこと、活用できる分野

パターン認識の達人

現在のAIが最も力を発揮しているのは、膨大なデータからパターンを見付け出す作業ではないでしょうか。特に最近感じることとして、画像認識技術においては医療の分野で大きな進歩を遂げていると聞きます。レントゲン写真やCT画像から病変を発見する精度において、かなり高いレベルに達しているようです。具体的には、皮膚がんの診断などでは、AIが数万枚の症例画像から学習し、悪性腫瘍を識別する能力を獲得している、という話もあります。

また、音声認識も飛躍的に進化したと感じます。例えば、Google AssistantやSiri、Alexaといった音声アシスタントは、騒がしい環境でも人の声を聞き分けようとしますし、多様なアクセントや話し方にも対応できるようになってきました。Google翻訳やDeepLといった翻訳サービスは、多言語のリアルタイム翻訳を実用的なレベルで提供しているのではないでしょうか。

言語処理と創作支援

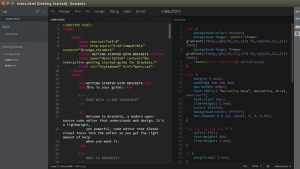

自然言語処理の進歩により、AIは文章の要約、翻訳、執筆支援などで実用的な成果を上げています。ChatGPTやClaude、Geminiといった対話型AIは、ビジネス文書の下書き作成やメールの返信案提示に活用されています。また、GitHub Copilotのようなコード補完ツールは、プログラミングコードの生成を支援し、開発者の作業効率を高めています。

そして、クリエイティブな分野でも活躍の場が広がっています。Adobe fireflyなどの画像生成AIは、テキストでの指示から短時間でイラストや写真風の画像を作成できます。Suno AIやUdioのような音楽生成サービス、RunwayMLのような動画編集ツールなど、クリエイターの制作過程をサポートするツールとして浸透しつつあるのではないでしょうか。

データ分析と予測

少し話はそれますが、例えば金融業界では、AIが株価や為替の動きを分析し、異常な取引パターンから不正を検出する仕組みが導入されているようです。小売業では、AmazonやZOZOTOWNなどが過去の販売データと天候、イベント情報などを組み合わせて需要予測を行い、在庫の最適化を目指していると聞きます。TableauやPower BIといったビジネスインテリジェンスツールにもAI機能が組み込まれ、データの可視化や洞察の抽出を支援しています。

また製造業では、センサーデータから設備の故障を事前に予測し、計画的なメンテナンスを可能にする予知保全の試みが進んでいます。交通分野でも、Google MapsやNAVITIMEなどが渋滞予測や最適ルート提案を行い、配送業界ではAIによる配送計画の効率化が進んでいるようです。都市全体の交通流を分析し、信号制御を最適化することで、渋滞緩和に貢献する可能性があると考えられています。

現在のAIが苦手なこと、できないこと

常識と文脈理解の限界

ここまでは、AIが活用できる場面や分野に触れてきました。一方で、AIは学習したパターンに基づいて動作するため、人間なら当然理解できる「常識」に欠けることがあるようです。例えば、「氷を温めると溶ける」という物理現象は理解できても、「大事な約束を忘れた友人の気持ち」のような、文化や人間関係に根ざした複雑な状況判断は難しいのではないかと思います。

長い会話や文書の文脈を完全に把握し続けることも課題のように見えます。話題が転換したり、暗黙の前提が変わったりすると、AIは混乱し、矛盾した応答をすることがあります。皮肉や比喩、冗談の理解も、文化的背景や空気を読む能力が必要なため、まだ十分ではないと私は考えています。

倫理的判断と責任

複雑な倫理的ジレンマに直面したとき、AIが適切な判断を下すのは困難だと私は考えます。自動運転車が事故を避けられない状況で、誰を優先すべきか。医療資源が限られているとき、誰を優先的に治療すべきか。こうした問いには、単純な正解がなく、文化や価値観によって答えが異なるように思います。

また、AIには責任を取る能力がないと言えるでしょう。AIの判断ミスで損害が生じた場合、その責任は開発者、運用者、利用者のどこにあるのか。法的、社会的な枠組みは、まだ十分に整備されていないように見えます。

身体性と実世界での対応力

物理的な世界での柔軟な対応は、依然としてAIの大きな課題だと私は思います。物を掴む、歩く、バランスを取るといった動作を、ロボットに実行させるのは極めて困難なようです。また、予想外の状況への即座の対応、新しい環境への適応は、生物が長い時間をかけて進化させてきた能力であり、AIはまだその入り口に立ったばかりではないでしょうか。

学びと展望

私は、AIの得意な領域・不得意な領域を理解することが、技術を適切に活用する第一歩だと考えています。AIは強力な道具ですが、万能ではないはずです。パターン認識や反復作業、大量データの処理ではAIに任せ、倫理的判断や創造的発想、複雑な人間関係の理解は人間が担う。この役割分担こそが、AIと人間が共存する社会を築く鍵になるのではないでしょうか。

技術は日々進化していますが、AIが人間に取って代わるのではなく、人間の能力を拡張し、より創造的で意義深い活動に時間を使えるようにする――そんな未来を目指してはどうか、と私は思います。